CLOSE

About Elements

私たち田中貴金属は、貴金属のリーディングカンパニー。

社会の発展を支える先端素材やソリューション、

それらが生まれた開発ストーリー、技術者たちの声、そして経営理念とビジョンーー

Elementsは、「貴金属を究める」をスローガンに、

より良い社会、豊かな地球の未来につながるインサイトを発信するWEBメディアです。

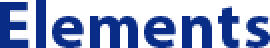

水素社会への移行を促進

白金系触媒は、水素社会への移行を支える要となる技術である。田中貴金属工業

出典: 2025年2月19日

“Ready to catalyze shift to a hydrogen society” (The Japan Times)

日本における燃料電池用触媒のリーディングカンパニーである田中貴金属工業は、より環境に優しい動力源へのエネルギー移行を支えるため、生産体制の拡大を進めている。

貴金属は、水素社会において重要な役割を果たす。例えば、白金系触媒は、燃料電池の製造に不可欠である。本社を東京に構える田中貴金属工業株式会社は、1980年代から燃料電池用触媒の開発に取り組んできた。プラチナをはじめとする貴金属の固有の特性を活かし、より持続可能な世界の実現を目指すグローバル企業として意欲的に取り組んでいる。

最高レベルの先見性

田中貴金属工業は、139年前の明治時代(1868年~1912年)に両替商として創業した。その後、プラチナの取引を開始し、日本で初めて触媒用白金網の製造に成功した企業となった。現在、田中貴金属工業は貴金属製品のリーディングカンパニーとして、産業用先端材料、地金やコインなどの資産商品、ジュエリーの三つの事業を主な柱として展開している。

田中貴金属工業の拠点および関連企業は、米国やドイツと、シンガポール、マレーシア、タイ、中国、韓国、台湾などのアジア地域にも広がっている。同社は、高度な技術力と国際ネットワークを活かし、地金の調達から開発製造、販売、リサイクルに至るまで、包括的なソリューションを提供している。

田中貴金属工業は、約30年前に燃料電池触媒の開発部門を立ち上げ、2013年に「燃料電池触媒開発センター」を開設し、大量生産体制の構築を進めた。さらに、2018年には本格的な水素社会の実現を求める声の高まりに応え、生産能力の拡充を決定。現在、同社の次なる課題は海外での生産拠点の整備であり、2026年には中国市場向けの燃料電池用電極触媒の生産を中国で開始する予定である。

-

「当社はまず触媒用材料の製造から始め、その後、燃焼触媒や燃料電池用触媒の開発に取り組むようになりました」と語るのは、早くから燃料電池開発と水素に注目してきた田中貴金属工業代表取締役副社長執行役員の多田智之氏である。

「当時、水素分野への投資は冒険でしたが、当社は水素社会の到来を予見していました」と多田氏は振り返る。

-

田中貴金属工業株式会社

代表取締役副社長執行役員

多田 智之

また、同時期に田中貴金属工業の科学技術チームは、貴金属をがん治療薬などの医薬品に活用する研究にも着手した。「いつか人々の健康と生活に貢献する触媒メーカーとなる」という志に支えられ、同社は水素社会に向けた材料開発の長い道のりの第一歩を踏み出したのである。

クリーンな排出を実現する中核技術

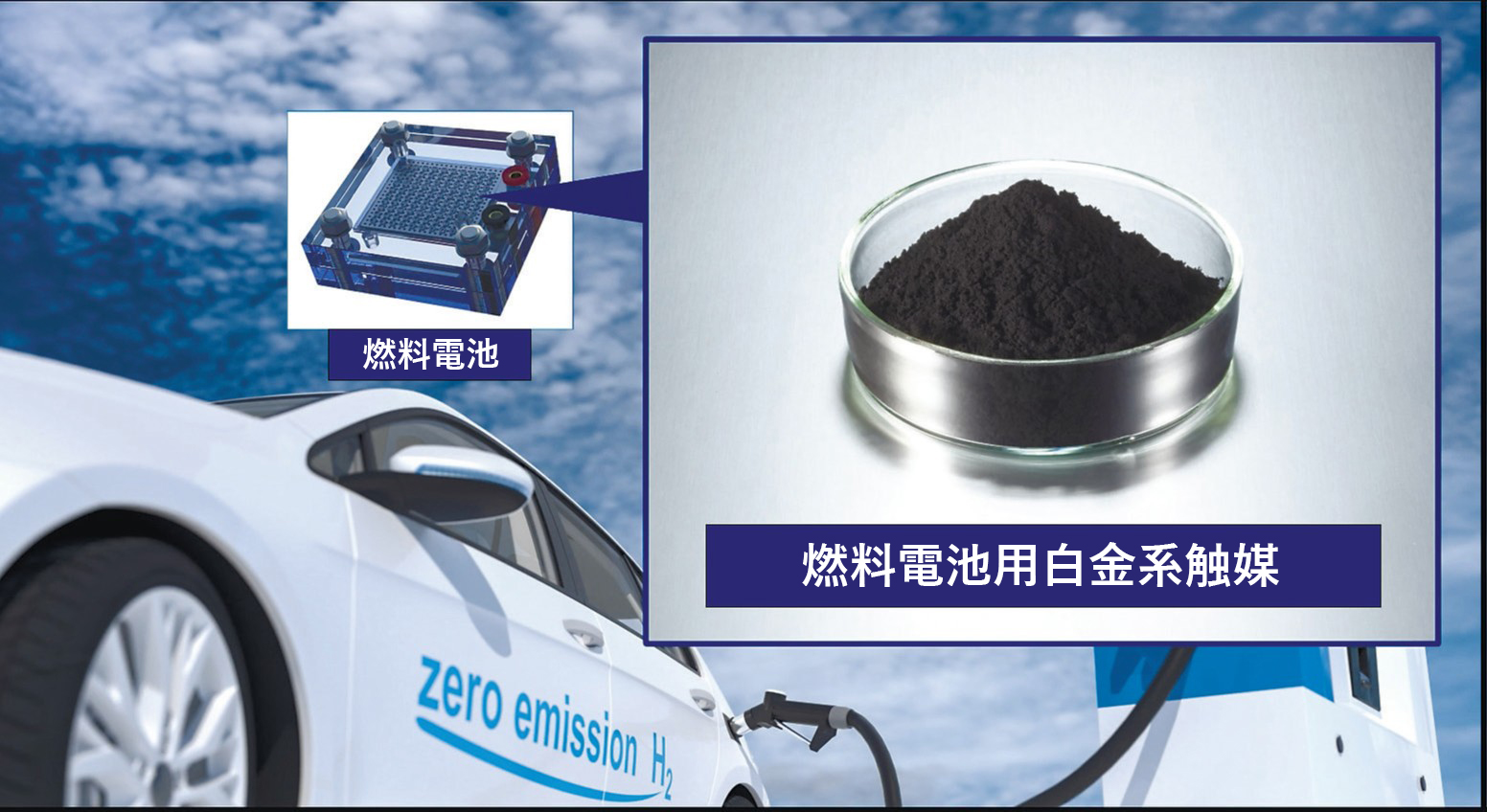

燃料電池、正式には「固体高分子形燃料電池(PEFC)」は、副産物として水のみを排出し、二酸化炭素をはじめとする汚染物質を一切排出しない。このPEFCの性能を支える上で、白金系触媒は不可欠な要素である。

「触媒とは、自らは変化せずに化学反応を促進する物質です」と、多田氏は説明する。「PEFCは低温で反応する必要があり、その反応を促すにはプラチナのように高活性な触媒が求められます。非金属を含む他の触媒材料も研究されていますが、その性能はプラチナには及びません。」

田中貴金属が燃料電池用触媒の分野において日本のリーディングカンパニーとして確固たる地位を築いた背景には、日本の家庭用燃料電池「エネファーム」※1向けに開発したプラチナ-ルテニウム触媒の成功がある。

「この開発こそが、日本市場における当社の優位性を決定づける転換点となりました」と多田氏は振り返る。「もしこの触媒を開発していなければ、エネファームの実現もなかったかもしれません。また、この成功で海外市場への展開にも自信を持つことができました。」

多田氏によれば、燃料電池用触媒として、すべての企業がプラチナと炭素を用いるが、田中貴金属工業には重要な強みがある。それは、プラチナを炭素上に均一に分散させる高度な技術である。

「当社は、冷静な判断のもと、長期的かつ戦略的な姿勢で市場の成長を支えています。

市場全体を俯瞰できるリーディングカンパニーです」

先駆者としての優位性

他社も田中貴金属工業の分散技術に追随しているが、同社にはパイオニアとしての強みがある。

「当社の触媒はナノスケールの粉末であり、顧客はこれを層状に加工します」と、多田氏は説明する。さらに、「当社は、他社に先駆けて高品質な触媒を製造販売してきたため、顧客の加工プロセス、いわば 『レシピ』 は当社製品の特性に最適化され、他の供給元への切り替えは困難です」とも述べた。

同社は、グローバルな開発者との連携や技術の積極的な共有を通じ、技術革新を推進してきた。現在では「オープンイノベーション」として知られるこの手法により、顧客に対しても自社のノウハウを積極的に提供している。

「顧客のもとへ直接赴き、適切なレシピによる触媒加工方法を指導し、製品が想定通りの性能を発揮できることを実際に体感していただきました」と多田氏は述べる。製品開発と併せてのこうした顧客支援を通じ、田中貴金属工業はコミュニケーションを深め、フィードバックを受けることで、その見識を自社製品のさらなる改良につなげてきた。

水素社会への挑戦

水素の調達、持続可能性の確保、並びに高コストの問題は、水素社会の実現に向けた大きな課題であると、多田氏は指摘する。

「水素は二次エネルギー源ですので、石油等の化石燃料とは異なり、何らかの原料から製造する必要があります」と多田氏は述べる。「天然ガスや化石燃料を原料として使って水素を製造する場合、または水を電気分解して水素を生成する場合、莫大なコストと時間が必要となります。同様に、海外からの水素調達も大きな負担となります。さらに、水素ステーションおよびそれらへの水素供給インフラの構築は、いまだに十分に確立されていないのが現状です。」

大きな課題の一つは、二酸化炭素を排出する化石燃料由来の「グレー水素」から、再生可能エネルギー源由来の「グリーン水素」への移行方法の確立である。

その最も単純な解決策として固体高分子形水電解用電極触媒(PEMWE)が挙げられるが、同時に最も高コストな方法の一つでもある。

「当社では、PEMWE向けの電極触媒の開発にも取り組んでいます」と多田氏は説明する。「しかし、このプロセスでは、イリジウムという貴金属を使用する必要があります。イリジウムは限られた資源であり、1グラムあたり約2万円※2という高価格であるため、その効率的な利用方法を検討する必要があります。」

田中貴金属工業は、水素エネルギーの可能性を実証するため、神奈川県平塚に所在する主力の貴金属リサイクル事業拠点において、500キロワット級の燃料電池システムの導入を進めている。2026年の稼働を予定しており、これにより同システムは日本国内の民間利用としては最大規模の燃料電池システムの一つとなり、リサイクル拠点における消費電力の25%を賄う見込みである。

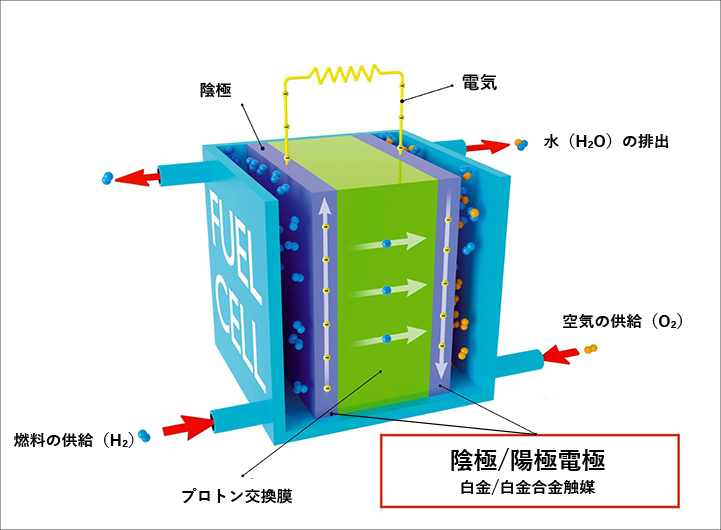

貴金属が希少な資源であることから、リサイクル事業は長年、田中貴金属工業の事業の根幹を成している。同社は、調達から製造、販売、さらにはリサイクルに至るまでのあらゆる段階を網羅する資源循環システムのグローバルな構築を目指すとともに、安定した貴金属の供給を確保するため、鉱山との調達関係の一層の強化も計画している。

さらに、田中貴金属工業はスクラップや中古製品、各種機器から貴金属を回収し、自社工場でリサイクルを実施している。加えて、プラチナ使用量およびコストの削減を図るため、製品の性能、耐久性、並びに分散技術の向上に不断の努力を重ねている。

未来を切り拓く資源開発

田中貴金属工業は、材料開発および研究において常に広い視野を持っており、業界の一時的な流行や短期的な傾向に左右されることはない。

「他社の大きな動きに影響されることはありません」と、多田氏は述べる。「当社は、冷静な判断のもと、戦略的かつ長期的な姿勢で市場の成長を支えています。それが可能なのは、市場全体を俯瞰できるリーディングカンパニーであるからです。また、水素社会の実現まで、揺るぎない意志を保持し続けます。」

さらに、多田氏は強調する。「水素社会の確立が決して容易な道のりではないことは十分に理解しています。」「目標達成までに10年、20年、さらには30年を要するとしても、研究開発に必要な時間を十分に投資する決意と覚悟があります。」

※1:エネファームは、東京ガス、大阪ガス株式会社、ENEOS株式会社の登録商標です。

※2:田中貴金属:2025年3月現在

本記事は、田中貴金属工業株式会社の提供による。

(https://tanaka-preciousmetals.com/en/)