シリコンは、周期表に載っている元素のなかでも最も興味深いものの一つであり、ほぼ全ての集積回路(IC)に使われている。シリコンがなければ、この世界に関するバーチャルなもの全てと、この世界を理解して操作するためのツールの大半が失われてしまうだろう。シリコンは、現代社会の要なのだ。

それに対して、Re6Se8Cl2は「超原子」合成材料(synthetic superatomic material)であり、自然界には存在しない。超原子とは、Re6Se8Cl2内の複数の原子が、1個の大きな原子のように振る舞い、実際に、全体として元素の寄せ集め以上の特性を示すことを意味する。Re6Se8Cl2は、論文共同執筆者の一人であるシャビエル・ロワ(Xavier Roy)の研究室で作られた。

とはいうものの、シリコンも我々も、今のところは安心できる。コンピューター内のチップを、シリコン製でなく「Re6Se8Cl2」製だと言う必要は、当分ないだろう。なぜなら、この新しい半導体材料を構成する分子Re6Se8Cl2の第一の元素であるレニウムは、地球上で極めて希少(であるため、大規模製造コストが法外に高額)だからだ。Re6Se8Cl2はむしろ、漠然とした未来のエレクトロニクスのためのテストベッドである。目的の達成に役立つ可能性のある挙動、パターン、物理学を解読するロゼッタストーンのようなものと言ってもいい(目的の達成とは、この場合、科学的プロセス全体を最初から最後まで実行させなければならないことを意味する)。

なお「Re6Se8Cl2はエネルギー輸送に関して、知られている限り最高の半導体だ」という発見は、他の科学的ブレークスルーと同様に、偶然によってもたらされた。当初は電子回路の動作が遅いことが予想されたため、研究チームが開発中の超解像度イメージングツールをテストするためのものだった。だが、弾丸のようなスピードを示したため、研究の優先順位が(適切にも)変更されたのだ。

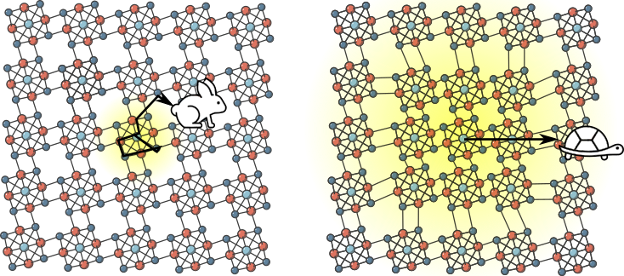

超原子的なエネルギー輸送(あるいは、カメがウサギに勝つ方法)

電子や基本粒子には多くの層があり、そのうちのいくつかは「超伝導体とは何か」を説明した過去記事で、ごく簡単に取り上げた。だが手始めに、次のことから説明しよう。電流とは電子の(比較的)規則的な移動であり、その規則的な流れがなければ「電源オン」は機能しない。同時に、情報の状態を「オン」と「オフ」の両方に割り当てることができるのも、この同じ電子だ。つまり、1と0だ。電流がなければ、ビットもバイトも最新ゲーム「Alan Wake 2」も存在しないのだ。

電流がなければ、デジタルは何もできない。さまざまな材料の電子伝導性や超伝導性に関しては、相対的に良し悪しがある。ある材料では、ある点から別の点に電子が移動する際に、(熱として)エネルギーを失う電子の数が他より多くなる。また別の材料は、電子を「クーパー対(極低温において結合した電子の対)」に変え、その動きを、エネルギー損失がないように調整することもできる。これは、超伝導として知られる現象の一面だ。

シリコンでは、励起子(電子または電子正孔対)と呼ばれる粒子が、電流と情報を運ぶ役割を担っており、これについては十分に良い働きをしている。それによって、我々は量子物理学、スーパーコンピューター、インテルやAMDの新型CPUなどといった、有用な形態を活用できている。だが、新材料のRe6Se8Cl2は変わった特性を持っている。音響励起子ポーラロン(polaron)と呼ばれる新しい準粒子で情報を運ぶことができるのだ(準粒子とは、その名前が示す通りほとんど粒子のような存在で、原子よりも小さいことを意味する)。この励起子ポーラロンは、Re6Se8Cl2内の励起子(電子または電子正孔対)とフォノンとのあいだの奇妙な相互作用によって生じる(フォノンは、Re6Se8Cl2を含むあらゆる物質の原子構造の振動によって生成される、別タイプの基本粒子だ)。

これらの準粒子、励起子ポーラロンには、もう一つ非常に特徴的な性質がある。弾道特性(ballistics)だ。Re6Se8Cl2内では、情報を満載した音響励起子ポーラロンが、散乱せずに前に進む。周囲の「あらゆる」粒子と一緒に跳ね回ってエネルギーを浪費したりせずに、目的に達するのだ。

ウサギは足が速いが、直進し続けることができないため遅くなる。散乱されずに真っすぐに飛ぶ弾道特性は、のろいけれども着実に進むカメの領域だ。より遅いことは、より速いことを意味する場合もあるのだ Image credit: Jack Tulyag / Columbia University

これをイメージするには、次のように考えるとよいだろう。電子は通常、散弾銃で発射されたかのように振る舞う。散弾は無秩序に散乱し、さまざまな方向に押しやられ、中には、その間に互いに衝突し合うものもある。電子と同様に、最終的には目的に到達するのだが、途中で逸脱する粒子もあり、その過程でエネルギーを浪費してしまう。

励起子ポーラロンは、たどる経路が一直線である点で「単発の弾丸」により近い。これが速さの秘訣であり、我々が共感できる点でもある。すなわち、目的に向かって直進することは、そこに到達するための一番の早道であることが多いのだ。そうすることで、励起子ポーラロンは、電子がシリコンを横断する通常の速度の2倍の速さで、材料サンプルを横断することに成功した(長さ数ミクロンのサンプルを、1ナノ秒未満で横切った)。

面白いことに、励起子ポーラロンがシリコン中の電子よりもエネルギー輸送を効率良く高速で行うことができる理由の一つは、励起子ポーラロンのほうが基本的に遅いことに由来している。だが、2つの粒子を比較したときに、移動速度が遅いほうの粒子が実際にはもう一つの粒子よりも速くなることが、どのようにして起こり得るのだろうか。それは結局のところ、Re6Se8Cl2の励起子がシリコンの電子と比較してどのように放出されるかが重要になる。Re6Se8Cl2の励起子はより低速で放出されるので、実際にはフォノン(材料の原子構造の振動によって生成される粒子)に近い速度を持つため、励起子とフォノンがペアになり、目的地までの利用可能な最短ルートを切り開くことが可能になる。励起子の速度が十分に遅ければ、フォノンは車自体に衝突するのではなく助手席にひょいと乗り込むことができる。また、励起子ポーラロン自体がすでに通常よりも遅い速度で移動しているので、通常の障害物をシリコンの電子よりも多く避けることができる。速度を落とすと、実際に車の流れが速くなることもあるのだ。

まとめ

励起子ポーラロンは現在のところ、さらなる技術的処理を施すことで、11ナノ秒まで持続可能になると見込まれている。これにより、この準粒子は1回で25マイクロメートルの距離を横断できるだろうと、研究チームは推定している。これは、実用的な演算処理能力を引き出すのに十分な距離のようだ。

研究チームによれば、励起子ポーラロン対を用いたシステムの理論的な処理速度(スイッチング速度)は、現在のギガヘルツ電子部品で達成可能な「ナノ秒」よりも6桁高速な処理性能に達し、「フェムト秒」スケールを突破できるという。さらには、少なくともRe6Se8Cl2の場合、その全てを室温で実現できるかもしれない。

だが、繰り返しになるが、指摘しておかなければならないのは、未発見のレニウム鉱脈の上に座っているのでない限り(もしくは、宇宙探索ゲーム「Starfield」のように宇宙のどこかでレニウム鉱床を発見しない限り)、Re6Se8Cl2はシリコンに取って代わる存在ではないということだ。それでも、半導体の未来を築くための重要な要素の一つではある。今回得られた知見が、(超原子であれそれ以外であれ、シリコンによる仮想現実の維持を支援することを目指す)他の粒子に対しても転用できるかについては、今後の研究で明らかになるだろう。

この記事は、Tom’s HardwareのFrancisco Piresが執筆し、Industry Diveの DiveMarketplaceを通じてライセンスされたものです。ライセンスに関するお問い合わせはlegal@industrydive.comまでお願いいたします。