CLOSE

About Elements

私たち田中貴金属は、貴金属のリーディングカンパニー。

社会の発展を支える先端素材やソリューション、

それらが生まれた開発ストーリー、技術者たちの声、そして経営理念とビジョンーー

Elementsは、「貴金属を究める」をスローガンに、

より良い社会、豊かな地球の未来につながるインサイトを発信するWEBメディアです。

格段に進化した「電気療法」の可能性:クローン病からアルツハイマー病まで

ケリー・オーウェンズは、かつて消化器を蝕む病の症状がひどかった頃、2~3時間で17回もトイレに駆け込んでいた。重度のクローン病に伴う関節炎は、25歳になった頃には、彼女のくるぶしから顎や指先にいたるまで全身にあらわれていた。服用していた数十種の薬は、症状を少しは軽減してくれたが、吐き気や疲労感、体重増加といった重い副作用を伴った。最悪なのは夜だ。比較的状態が良い時でも、耐え難いほどの痛みに目を覚まし、再び眠りにつくことができずに、少しでも具合のよい姿勢をみつけようと虚しくからだを動かした。ひどい時には、下痢と嘔吐による脱水症状で病院に搬送された。

「わたしの体は、わたしに戦争を仕掛けていました」と、オーウェンズは言う。さらに悪いことに、彼女が服用していた強力な薬は、骨をもろくした。まだ25歳だというのに、弱ってもろくなった彼女の骨は、80歳の老人の骨のようだった。

クローン病は、全米で約80万人が罹患する炎症性腸疾患の一種で、治療法はまだ存在しない。今ある薬は、一時的な症状を緩和するだけだ。13歳でクローン病と診断されたオーウェンズは、やがてすべての薬に耐性をもってしまった。そして2017年2月、医師からこう告げられた。「もう打つ手がありません。すべて試してしまって、残りがないんです」

しかし現在、オーウェンズには希望の光が見えてきている。彼女だけでなく、これまで治療が不可能か、不完全にしか治療できなかったさまざまな難病に苦しむ数百万人の患者たちを救うと目される、ブレイクスルー的な治療法が生まれつつあるのだ。

それは、医学というよりはSFのような代物だ。生物工学と神経科学の驚異的な発展により急ピッチで開発が進む慢性疾患の治療法は、総じて「生体電気療法」と呼ばれている。ある神経を選び出し、デバイスを埋め込んで、必要に応じて神経活動を活性化、あるいは抑制する。免疫反応や代謝反応の調整を行う神経細胞を制御することによって、標的組織の細胞をコントロールするのだ。

生体電気療法はすでに、頭痛やうつ病の一部、慢性疼痛や副鼻腔痛の治療に導入されている。けれども、次世代の電気ベースの治療法は、世界中で膨大な数の人々が苦しむ慢性疾患にも応用できる可能性がある。対象には、高血圧、関節痛、糖尿病、一部の視覚障害、さらには認知症も含まれる。

オーウェンズのケースでは、新たなアプローチが生活を一変させた。胸に電気調整装置を埋め込んで以来、彼女は十数年ぶりに痛みのない生活を送っている。インプラント手術から2週間後、医師たちはデバイスのスイッチを入れ、免疫システムの制御に適切な出力レベルに調整された周波数で、ある特定の神経に刺激を与えた。その日の夜、彼女は鎮痛剤の服用を忘れた。もう痛みを感じていなかったのだ。

このような有望な見通しが、すでに多くのスタートアップや大手製薬会社の注目を集めている。今はまだ、身体の比較的大きな神経の刺激による頭痛や慢性疼痛の治療が始まったばかりだが、金融アナリストは2025年までに70億ドル市場に成長すると予測している。

アボット(Abbott)などの企業はすでに、特定の神経を刺激するための神経調整デバイスを開発し、慢性疼痛治療の用途で米食品医薬品局(FDA)の認可を取得している。

生体電気療法のポテンシャルの増大は、製薬業界で起きつつある地殻変動の一翼を担っている。業界はこれまで新薬開発に重きをおいてきたが、莫大な売上をもたらすブロックバスター新薬の開発は近年になって停滞している。そんななか、グラクソ・スミスクライン(GlaxoSmithKline)などの製薬大手は、電気療法を新たな可能性をもつ治療法のひとつと見なしている。すなわち、遺伝子療法や、最近一部のがんの治療法として承認されたCAR-T細胞療法などを含めた、デバイスと処置ベースの新たな治療法のことだ。

新たなアプローチの強みは、オーウェンズのような患者に対して、精密でパーソナライズされた治療を提供できることだ。経口摂取される通常の薬剤は、身体のすべての細胞に行き渡り、いずれは意図した標的組織にも届くが、効果が薄れたり、標的以外の組織に副作用をもたらす可能性も大きい。製薬会社も患者も、よりカスタマイズ可能な方法を望んでいる。

新薬開発においては、遺伝子情報を利用した患者と治療法の適切なマッチングが行われる。とりわけ、腫瘍細胞の特定の遺伝子変異を標的として作用する個別設計された薬剤を使う治療では、この傾向が強い。特定の神経を他と切り離し、刺激したり抑制したりする手法も、同じ理由で有望な応用分野と目されている。

ペンシルベニア大学の神経科学教授で、ペンてんかんセンター(Penn Epilepsy Center)の所長も務めるブライアン・リット(Brian Litt)は、「研究者が新薬をつくる多くの病気に関して、大きな進歩が見られていないことへの焦りがあります」と述べる。薬の処方と医療サービスの大部分を占める慢性疾患の治療に、生体電気療法をもっと適用できるとしたら、この分野は400億ドルの市場規模を見込むことができる。

電気療法は「次世代の疾患治療法です」と語るのは、ガルヴァーニ・バイオエレクトロニクス(Galvani Bioelectornics)のプレジデントを務めるクリス・ファム(Kris Famm)だ。同社は、グラクソ・スミスクラインとGoogle傘下のヴェリリー(Verily)が共同出資する、電気治療の開発に特化したバイオテクノロジー企業だ。

身体の電気的ネットワークを操作するというアイディア自体は、数百年前から存在する。1700年代後半、イタリアの科学者ルイジ・ガルヴァーニ(Luigi Galvani)は雷雨のなかで市場を歩いていたときに、肉として売られていたカエルの脚がぴくぴく動くのに気がついた。興味を惹かれた彼は、史上初の電気刺激実験を行った。電極を使ってカエルの脚に電流を通し、このシグナルが筋肉の運動を誘発するのを観察したのだ。

その後、多くの細胞機能(筋肉の収縮と弛緩や、ホルモンの生成など)は、電気的シグナルによって制御されていることが判明した。その細胞が位置する器官と脳をつなぐ神経を通る電気的シグナルのことだ。細胞機能がどれだけ活発に行われるかは、このシグナルの周波数によって決まる。

このシステムを医学的に操作する試みは、時代が進むにつれて精緻化されていった。初期はほとんど運任せだった。1930年代には、脳神経に刺激を与えて、てんかんの一部の症状を解明して緩和しようとした。統合失調症や双極性障害といった精神疾患を治療しようとして、神経が破壊されたり傷つけられたりするケースもあった。

近年では、体内の電気的シグナルの理解が進み、より精緻にシグナルを調整することに特化した効果的な生体電気デバイスが実用化された。心臓ペースメーカーや人工内耳に加え、今では、尿失禁を抑制したり、麻痺した筋肉を動かしたりするデバイスも存在する。

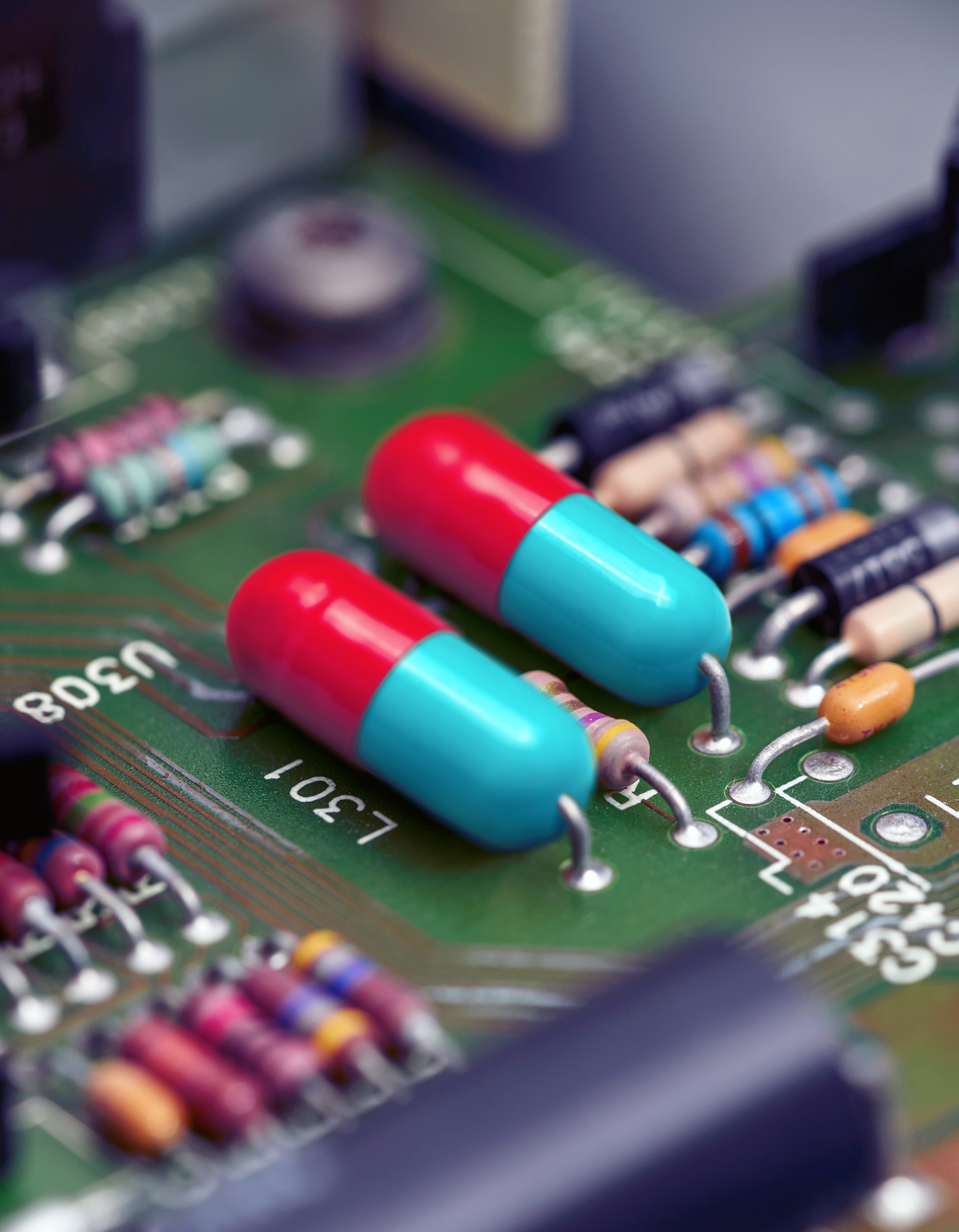

研究者たちが細胞どうしの電気的コミュニケーションをより深く理解するにつれ、生体電気デバイスはますます高度化し、複雑な神経ネットワークの深層にまでアクセスするようになった。また、工学的イノベーションのおかげで、チップや電子部品を極小サイズに封じ込めて身体に埋め込めるようになった。体内で通信や充電、刺激、記録を行うデバイスが登場したことで、生体電気療法で治療が望める疾患の種類は大幅に増えた。

冒頭に登場したオーウェンズは、新しい治療を受ける次世代の患者たちの先駆けになるかもしれない。慢性症状を一時的・不完全に緩和するだけで、副作用に身体をさらすことになる薬に頼らない、新しい治療法だ。

そう遠くない将来、例えばリウマチ性関節炎の患者が、埋め込まれた生体電気デバイスのスイッチを入れさえすれば、関節の耐え難い痛みから解放され、痛みを伴う炎症の原因である免疫反応を沈静化できるようになると研究者たちは期待を寄せている。

高血圧患者には、腎臓の体液濾過機能を調整する電気デバイスが埋め込まれ、毎日薬を飲む必要がなくなるかもしれない。糖尿病患者の場合は、膵臓に埋め込まれた電気療法装置によって、インスリンを生成する細胞を保護し、定期的な血液検査や服薬、インスリン注射を避けることができる可能性がある。

マサチューセッツ総合病院では、視神経を活性化させ、網膜疾患患者の視力を回復する治療法の研究が行われている。ジョンズ・ホプキンズ大学の研究チームは、脳の電気的シグナルを適切な方法で操作することで、鬱から認知症まで、さまざまな症状の治療に効果が見られたと発表した。

それが、電気療法が約束する未来だ。身体の特定の器官(さらにはそのなかの個々の細胞)のはたらきを調整する神経を、人間が正確にコントロールできるのだ。ちょうどオーケストラの指揮者が、楽器奏者一人ひとりに指示を出して、完璧なハーモニーをつくりだすように。

ケース・ウエスタン・リザーブ大学の生物医療工学教授であり、クリーブランド機能的電気刺激(FES)センターのエグゼクティブディレクターも務めるロバート・カーシュ(Robert Kirsch)は、以下のように語る。「神経系は電気を、まるで言語のように使っています。ですから、電気刺激は理論上、神経系のどこででも利用可能です。われわれは、この言語を使いこなせるようにする必要があります」

今のところ研究者たちは、既存の知見が豊富な神経系を対象に、電気シグナルの解読プロジェクトに着手したところだ。例えば、オハイオ州クリーブランドに拠点を置くバイオテクノロジー企業ニューロズ・メディカル(Neuros Medical)は、ヒトの脚の神経幹に狙いを定め、切断患者の幻肢痛の治療法を開発中だ。このような神経の幹線道路は比較的シンプルなネットワークから構成されており、脚の付け根から先まで通っている。切断手術のあとも神経は成長を続けるが、新たに伸びた部分は行き場を失って、神経腫と呼ばれる、(痛みを伴う)絡まった神経末端の塊を形成し始める。

ニューロズ・メディカルの最高科学責任者ファン・ジーピン(Zi-Ping Fang)は、幻肢痛治療に有望な方法を開発した。デバイスを構成する電極は、脚の1つか2つの神経の周囲に巻きつける形で、手術によって埋設される。この電極は、腹部に埋め込まれた波形生成機につながっていて、患者がリモコンのボタンを押すと、この機械が高周波電流を発する。スイッチは30分で自動的にオフになる設計だ。

患者がデバイスを作動させるたび、事前に設定された電流が生じ、神経から脳への痛みのシグナルが遮断される。ファンは当初、症状の緩和は一時的なもので、デバイスの作動中に限られると思っていた。ところが驚いたことに、最初のパイロット研究に参加した患者たちは、治療セッションのあと何時間も、あるいは何日も幻肢痛を感じなかったと報告した。研究チームもまだ理由を完全に解明できてはいないが、痛みを直接ブロックする以外に、電気療法によって神経系における痛覚の感度鈍化が促されたのではないかと、ファンは言う。

「デバイスによって、患者は30分間にわたって痛みのない時間を経験します。これは臨床的に『痛覚休暇』とも呼ばれます。痛みを癒すわけではありませんが、わたしたちのパイロット研究では多くの患者が、麻薬の使用を止めたり量を減らたりして、生活の質が改善しました」

ニューロズ・メディカルは現在、切断手術に伴う慢性痛を抱える患者を臨床試験の対象としている。その数を最初の10人から180人へと大幅に増やし、デバイスの安全性と効果の検証を進めている。

迷走神経(vagus nerve)をターゲットにする企業もある。オーウェンズの臨床試験を実施したセットポイント・メディカル(SetPoint Medical)もそのひとつだ。迷走神経という名称は、ラテン語で「放浪」を意味する言葉に由来し、脳幹から出て、頸部、胸部、腹部へと枝分かれしている。感覚機能のほか、嚥下、消化、呼吸、心拍などさまざまな身体機能を制御する神経だ。迷走神経は、神経系の音量調整装置のようなはたらきをもち、かつ比較的アクセスしやすい(脳から身体に伸びる神経のなかで最も長い)ため、電気刺激の世界への入口としては申し分ない。

とはいえ、迷走神経から分岐した無数の枝は、特定の組織の特定の機能と結びついているので、研究者たちは対応関係を見失わないよう、慎重に歩みを進めている。迷走神経は、最初ははっきりした幹なのだが、やがて細いブラシ状の神経末端の束になり、さまざまな器官へ、器官のなかの別々の部位へ、そして最終的には部位のなかの個々の細胞へと分かれて接続する。身体のほかの主要神経ネットワークも、多くはこうした構造をもつ。

「電話をかけるときに、知っている番号すべてに同時にダイヤルするようなものです」と、カーシュは言う。「目当ての相手に届くと同時に、ほかのすべての場所にも届くのです」

それだけではない。こうした接続は、器官ごとに蓄積されて、神経と神経末端の混沌とした集合体を形成する。一つひとつ解きほぐすことはほぼ不可能だ。そのため、1本の神経線維を追跡するために、医師たちはほかの神経のはたらきを阻害することがあり、これが時に望まぬ副作用を誘発する。ウィスコンシン大学の生物医療工学准教授、キップ・ルートヴィヒ(Kip Ludwig)のたとえを借りるなら、ピアノを、指ではなくひじで演奏するようなものだ。

研究者たちは現在、よりよいロードマップづくりに取り組んでおり、身体の主要な神経ネットワークを細部まで描きだそうとしている。「SPARC」と銘打ったこのプロジェクトは、米国立衛生研究所(NIH)が出資し、脳の外にあるヒトの神経系のすべてをマッピングする目標を掲げている。

これが実現すれば、電気シグナルを操作して、神経が接続する細胞を制御し、物質の生成や活性化の度合いを調整する新たな方法が見えてくるだろう。全米の大学の研究者たちに、別々の主要器官が課題として割り振られている。完成した神経マップは公開され、神経ネットワークの情報を利用して電気療法の開発にあたるすべての研究者が自由に利用できる予定だ。

しかし、「神経系のGPS」は、効果的な電気療法の開発で必要とされる鍵のひとつでしかない。標的器官の近傍にある適切な神経を通過するシグナルを適切なパターンで制御するには、デバイスはかなり小型化する必要がある。標的の神経に埋め込んで相互作用できるくらいの小ささだ。加えて、何十年もその位置にとどまり、神経回路を駆けめぐる電気のおしゃべりの洪水を制御するのに十分な出力を保つ必要もある。もちろん、患者や医師が使う外部の調整デバイスとの通信性能も欠かせない。

ガルヴァーニ・バイオエレクトロニクスでは、ファムのチームがこの3年間、さまざまな慢性疾患の治療に応用可能なプラットフォームをつくることを目標に、システムの設計と構築をおこなってきた。ファムによれば、今後2~3年のうちにヒトを対象とした最初の安全性および効果検証が可能になる。

「実現可能だという確信は、日に日に深まっています」と、ファムは言う。「電気療法がすばらしいのは、標的器官のすぐそばを走る神経に働きかけられる点です。だからこそ、圧倒的な精密さを実現できるのです」

ジョンズ・ホプキンズ大学で神経学のアシスタント・プロフェッサーを務めるキラナ・ツァプキニ(Kyrana Tsapkini)は、標的神経への正確なターゲティングを武器に、言語や記憶といった脳の複雑な機能に取り組んでいる。彼女のチームは過去10年間、電気刺激がさまざまな神経変性疾患に与える影響に関する、世界最大級のデータベースを構築してきた。

すでに有望な結果も出ている。アルツハイマー病患者36人が参加した研究において、電気刺激を与えた患者は、対照群と比べて単語記憶テストの成績がよかった。ツァプキニは、アルツハイマー病だけでなく、その他の神経変性疾患の患者も対象にデータベースを拡張しており、生体電気療法による認知機能の維持が最も有益なのはどういう人なのか、包括的な解明にあたっている。

オーウェンズのような患者たちは、人生を一変させるような暫定的結果を得た。彼女は、デバイスの臨床試験に臨んだ第一世代のひとりとして、こうした体験が自身の患う病気の治療法が変わっていくきっかけになればと願っている。

オーウェンズは以前、既存の治療法を試し尽くし、ほかの選択肢やアドバイスを求めてFacebookをさまよっていたときに、ニューヨーク州マナセットにあるファインスタイン医学研究所(Feinstein Institute for Medical Research)の神経外科医、ケビン・トレイシー(Kevin Tracey)のインタビューを発見した。

当時の2017年、トレイシーは、迷走神経が身体の炎症反応を調整していることを示す論文を発表したばかりだった。トレイシーは、迷走神経の電気信号を操作すれば、クローン病などの自己免疫疾患に見られる炎症をコントロールできるという仮説を検証すべく、セットポイント・メディカルを立ち上げた。

クローン病の原因は腸の過剰な炎症反応であるため、目標は、腸の免疫細胞を行き来する電気インパルスのボリュームを下げて、炎症反応を抑制することだ。これにより、損傷した腸の組織が回復し、症状と痛みの軽減が見込める。

注目に値するアイディアだが、当時はまだ未検証の仮説のひとつにすぎなかった。けれどもオーウェンズは、試してみる価値はあると思った。米国では臨床試験が行われていなかったため、彼女は夫とともにクラウドファンディングサイト「GoFundMe」でキャンペーンを立ち上げて資金を集め、オランダ、アムステルダムに飛んだ。クローン病患者を対象としたセットポイント初の臨床試験に参加するためだ。

オーウェンズは現在、2年目の寛解期に入った。もはやクローン病の薬は一切服用していない。以前は、デオドラントをつけたりシャツのボタンを留めたりするのにも夫の手を借りていたが、今では定期的にジムでトレーニングし、長距離のランニングもできるようになった。

オーウェンズは、ファインスタイン研究所の教育・アウトリーチ担当責任者として仕事に復帰し、かつての自分のような患者たちに向けて、自己免疫疾患治療のための生体電気療法をはじめとする新たな治療法について情報を提供している。最新の結腸内視鏡検査の結果、彼女の結腸にあった組織損傷の半分はすでに回復していた。免疫システムの絶え間ない集中砲火が止まったことで、消化器は徐々に回復し、通常の機能を取り戻したのだ。

「もう身体には何の異常もなく、思い悩むこともなくなりました。身体がやるべきことをちゃんとやってくれています」と、オーウェンズは言う。「今でも信じられない気持ちです」

胸に埋め込まれた制御装置のスイッチをオーウェンズが入れるのは、今では朝の5分間と、寝る前の5分間だけだ。最初は1日に4回の電気刺激からスタートしたが、正午と夕食時の作動を忘れるようになって、必要ないと気がついた。

これはまだ萌芽的技術であり、今後も臨床試験を継続して効果を証明する必要があることは、オーウェンズも理解している。それでも、彼女の体験を聞いてなお、電気療法の効果に懐疑的な人に対しては、こう話すようにしている。「患者たちはとにかく新しい選択肢が欲しいのです。それに、もしプラセボ効果だとしても、わたしに言わせれば、とてつもない効果のプラセボであることだけは確かです」

この記事は、TIMEのAlice Parkが執筆し、NewsCredパブリッシャーネットワークを通じてライセンスされたものです。ライセンスに関するお問い合わせはlegal@newscred.comまでお願いいたします。

![]()